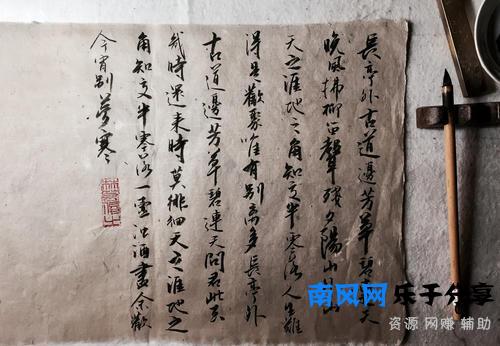

“亭子外面,古道边,绿草如茵。晚风吹柳笛,夕阳落山外。天堂的边缘,地球的角落,知心的朋友都断了一半。喝完一杯浑酒,我会玩得很开心。今晚不要去梦寒。”

《送别》的歌词是于1914年(嘉荫民国三年)为送别挚友许而作。

写《永别》的时候,李叔同还没有出家,她和叶紫小姐在旧上海过着俗世的生活。一个下雪的冬天,的好朋友许来到家,他没有进屋,而是在门外大喊一声,告诉好兄弟他破产了,留下一句“一会儿见”,径直走了。

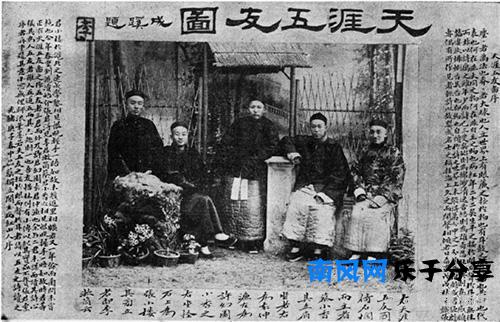

1900年,在与许、、蔡潇湘、张结婚,合影留念,这是隶书《天涯五友》所写。

二次革命的失败,袁世凯称帝,无休止的社会变革导致许家族数百万资产和财产的消失。许赴京向袁世凯讨回公道。临走时,看着朋友渐行渐远的背景,在雪地里站了一个小时,甚至对叶小姐的哭声充耳不闻。很长一段时间,李叔同回来了,用叶老师的钢琴声写了这首歌。

李叔同告别了徐焕元。

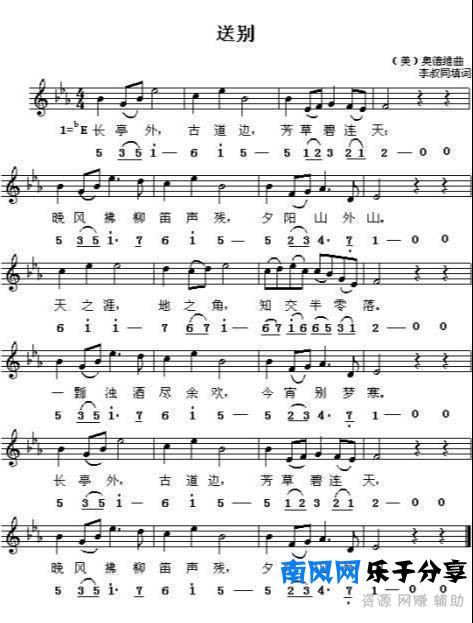

这首歌的配乐取自约翰·庞度威(1821880)创作的美国歌曲《家和母亲的梦》。屈比的《词》更早。歌词的独特含义自民国以来就一直被传唱。

《别了》词谱。

蒲澍在《大事件之声》中翻唱了李叔同的经典作品《送别》,唱到一半时情不自禁。他说:“如果我写了歌词,我会当场死在那里。”

蒲澍掩身痛哭。

我们不知道这首歌对他的意义。他只是在唱歌前轻声说:“有时候生活就像炼狱,很艰难。我觉得当我在音乐中时,即使我唱最悲伤的歌,我也觉得我喜欢它。”

世界上没有李叔同,只有弘毅**。

蒲澍的眼泪让人心疼,又一次送了《永别》给大众。这首歌的歌词来自李叔同,弘毅**。而“李叔同”最终变成了“弘毅”,所以要从杭州的“胡润”说起。

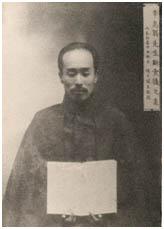

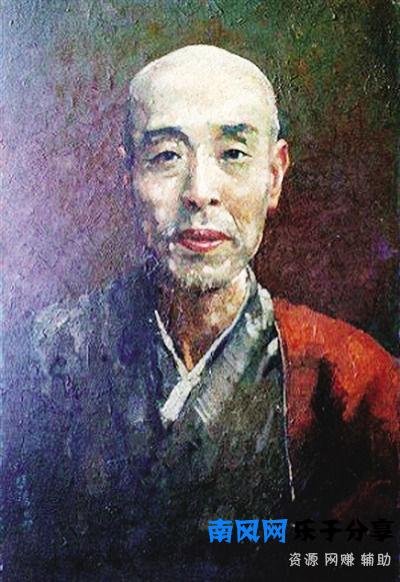

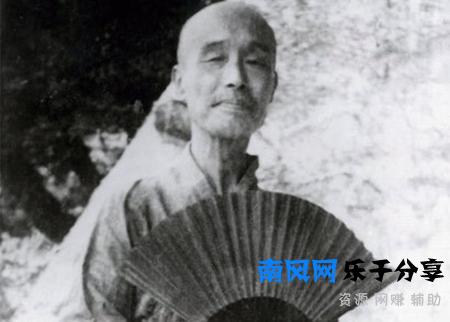

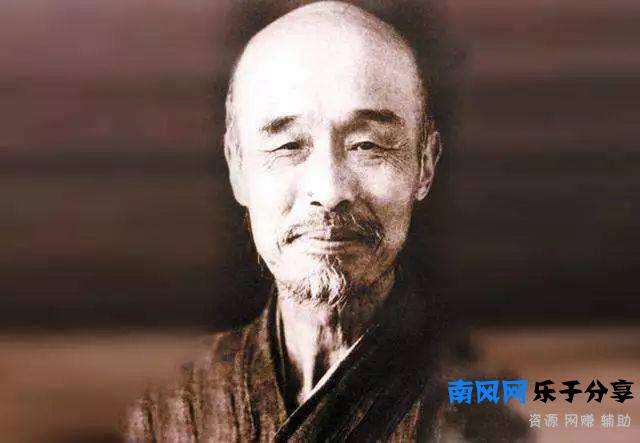

禁食后的李叔同画像。

在他的禁食日记中,有这样的回忆:

“民国五年(1916年)夏天,我很好奇,因为我在日本杂志上看到禁食可以治愈各种疾病。因为当时我患有神经衰弱,不知道禁食后能不能治好。禁食时,应在寒冷季节进行。因此,我在11月份预订了禁食。当时我来找西樵印社的叶品三君商量。因此,他说西湖附近的虎豹寺可以作为斋戒的地方。”

杭州虎豹寺。

这是一次科学的尝试,一次超然的体验,也是他人生的一个关键转折点。

当时,李叔同受聘于浙江第一师范学校担任音乐美术教师。但在内心深处,他正在一步一步地接近净土。

回到学校后,李叔同开始吃素。

在此期间,他接触了许多佛经,这让他觉得世界上的名利是如此虚假。

1917年1月8日,李叔同给学生刘质平写了一封信,说:

“我打算在几年内入山成佛,不然一两年内我都不知道...现在一切都结束了。”

1917年11月14日,李叔同到虎豹定慧寺听**禅师讲经。回来后,他写了一副书联,署名是“婴儿版”。他把名字改成了“李颖”,意思是他出生时还是个婴儿。

他把自己珍藏多年的书籍、字画、折扇、石头赠送给朋友,连几件衣服都没留下,真正做到了“断、留、留”。

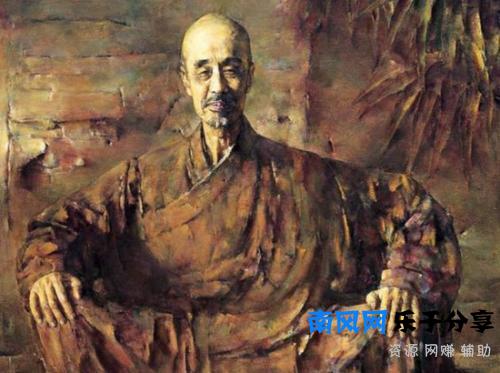

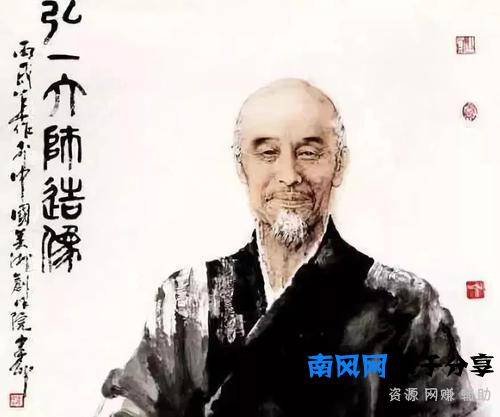

李叔同雕像

1918年春,李叔同虎豹定慧寺客房安静地学习了一个月,恰逢儒家**和他的好朋友马一浮带着他的朋友彭训之去虎豹定慧寺出家。目睹彭迅剃毛全过程的李叔同深感震惊,想拜洪祥**为师。

洪祥**认为自己还年轻,于是邀请自己的师父悟道,师父在家收李叔同为**,给他取名银燕,取名弘毅。

1918年8月19日,农历七月十三,李叔同正式剃发出家,在虎豹定慧寺出家。

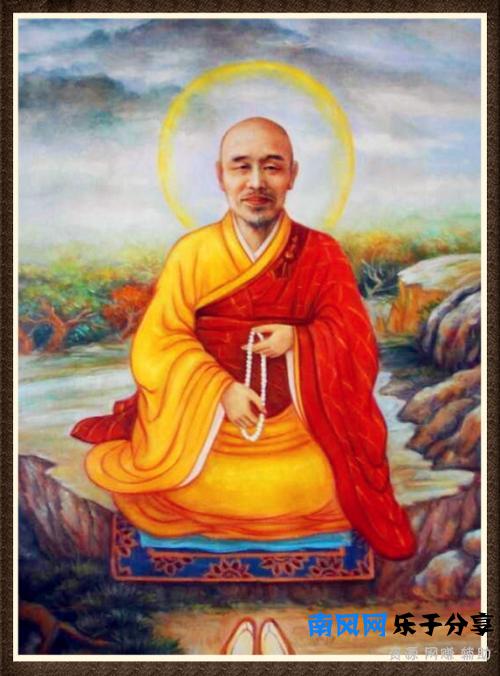

弘毅**雕像

母亲去世了,她小心翼翼地培养自己的才能。

李叔同5岁失去父亲,从小和母亲相依为命。26岁时,母亲因病去世,这给他带来了无限的悲痛。弘毅曾经说过:“和母亲在一起的时光是他一生中最快乐的时光。自从母亲去世后,他一直觉得生活没有根,总是很悲伤。”

弘毅**的母亲(右)和原配妻子。

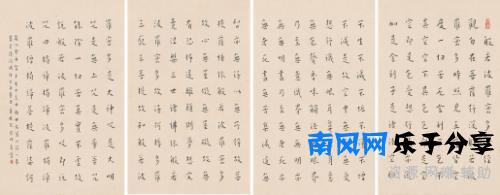

因此,他非常同情他的学生刘质平,因为刘质平与他有着非常相似的经历。刘质平7岁时失去了父亲,由母亲抚养长大。39岁时,他的母亲去世了。李叔同对母爱感同身受,于是深情写下《心经》送给刘质平,以示哀悼和安慰。

弘毅**的楷书心经。

除了著名的丰子恺,李叔同最亲近的学生是刘质平。自从1912年刘质平跟随李叔同学习音乐以来,李叔同就认为他是一个值得培养的音乐人才。

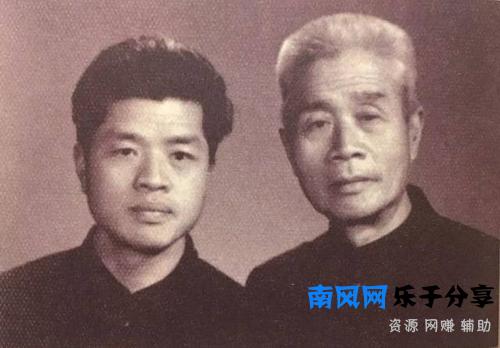

李叔同和学生丰子恺、刘质平。

李叔同不仅安排刘质平在美国钢琴家鲍乃德夫人那里上钢琴课,还在1915年被南京师范大学聘为音乐和绘画教师,补充刘质平的音乐理论后,每周往返于杭州和南京。

一方面,李叔同对刘质平充满了爱,另一方面,他们更像是相互扶持的兄弟。1915年秋天,刘质平因病放学回家,心情十分沮丧。李叔同写了一封信鼓励他,称他为“品质和仁爱的第一步”,这表明了他的爱。

刘质平雕像

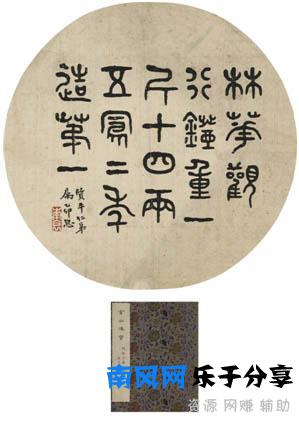

为了鼓励刘质平,1915年,李叔同赠送了刘质平的篆书《石字团扇》,里面有汉宫马镫的铭文,并配了一盏“灯”送去。这意味着老师可以为学生驱散未来的黑暗,也意味着教育之火可以传递下去。

这部篆书作品《进士字团扇》,出现在2017年西陵秋拍。洪一书的《华林官行灯》重一斤十四两。冯是52年的第一人。平人地属,乙有息。”马一浮署名“银公杂宝,刘质平公馆收藏”。

篆书《金团扇》用绢本。

然而,当刘质平遭遇学业困难、学费紧张、生活苦闷时,李叔同总是给予他一种安慰和帮助。在刘质平读书时,因为学习经费短缺,中断学业的念头就产生了。得知此事后,李叔同着急了,主动提出每月从工资里发20块钱,支持刘质平“直到毕业”。

李叔同(右)和刘质平(左)。

然而,刘质平也辜负了他的期望,成为中国现代音乐教育史上的里程碑,被誉为“上海艺术学院音乐系的创始人”。

刘质平雕像

“爱是同情。” 紫雪:“普度先生众生,你为何独伤我?”

如果说“拒绝”是成为一个狠人的充分和不必要的条件,那么李叔同绝对是一个高等级的球员。

在他的一生中,面对许多选择,他一次次快刀斩乱麻,从不拖泥带水。

1918年,在习字湖上,两条木船从南向北划行,一男一女各立船头,一人穿着简单的僧衣,一人穿着异国情调的和服。

女人慢慢地说:“我明天就回家。”

和尚说:“好。”

沉默片刻后,她想最后一次挽留眼前的人:“童叔叔……”

回答:“请叫我弘毅。”

“弘毅**,请告诉我什么是爱。”

“爱是同情。”

童大爷头也不回,划着船到湖心,把湖和人船都埋了。童叔叔和他的妻子哭着回来了。”教育家黄炎培回忆起李叔同告别日本妻子雪子的情景。

所有爱他的人都为他难过,但了解他的人感受不到他善变的感情。

永远追求极致,苦中作乐。 因为弘毅午饭后没有吃饭,但第二天中午前,夏丏尊送来了米饭和两碗素菜。这些碗只是卷心菜,但在弘毅**看来,它们几乎是美味的。他高兴地把米饭放进嘴里,用筷子郑重地夹起一块白菜。夏丏尊回忆说:“当我看到它时,我几乎流下了喜悦和羞愧的眼泪!”

夏丏尊认为其中一个碗太咸了,但弘毅**说:“好吧!咸也有咸的味道,这就好了!”

在弘毅**看来,世界上所有的口味都是好的。咸的好,淡的好,淡的好。一切都不在心里,一切都在心里。

另一方面,弘毅**有着惊人的自律性,总是以最严格的要求督促自己。

有一次,丰子恺送他一卷宣纸,要佛的名字。有更多的宣纸,所以法师发了一封信,问如何处理多余的宣纸。还有一次,丰子恺把邮票寄到李叔同,李叔同又把邮票寄回丰子恺。从此丰子恺会在信中注明,如果有剩余,就交给师父。

丰子恺拜访老师的时候,看到他用麻绳绑袜子,就给他买了一些宽窄不一的皮带。李叔同认为这是外国产品,并一再拒绝。丰子恺说:“这是国货,我们可以自己造。”他只是接受了。

无论在哪里,弘毅**都要先立三个约:第一,不做老师;第二,没有欢迎会;第三,不要在报纸上吹嘘。在素菜中,他从不吃大白菜、冬笋、香菇,因为它们的价格比其他素菜贵好几倍。

李叔同(右一)和丰子恺。

一代**终于去世了,他们写下了《悲喜交集》。 在过去的34年里,弘毅**每天都生活在极度自律中,忍受着持续的痛苦,但始终面临着“自我控制”。

临终前,他对妙莲**说:“你在帮我的时候,看到我眼里有泪。不是对世界的留恋,也不是对亲人的牵挂,而是对人生遗憾的回忆。”

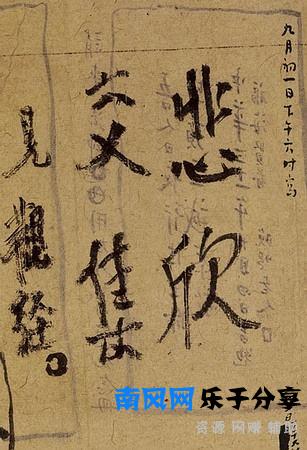

在床边的矮桌上,有一张旧信纸上他最后的墨迹:悲伤和快乐。

为了寻求这些答案,他的人生总是不近人情,对整个人生和他自己都表现出一种残忍,然而,他却在残忍到极致后升华为慈悲。

恐怕唯一能做的就是李叔同,凤凰涅槃重生。

1942年,弘毅**在泉州帕尔寺温岭疗养院晚晴室去世。临死前,他反复告诉**们:当他的尸体被放在壁龛里时,壁龛的四只脚各放一个碗,碗中装满水,以防止蚂蚁和昆虫爬上尸体后在火化时被无辜烧伤。

弘毅**的死亡画像。

当他去世前所有的朋友都收到**的亲笔信时,他已经离开很久了,信中写道:

“君子之交淡如水。抱着大象去寻找,它就在千里之外。当我问余和时,阔尔忘记了他的话。华志春满,天心满。”

每封信的内容都是一样的,只是死期是空。

作家林语堂评价李叔同:“他是我们这个时代最有才华的天才之一,最奇特的人,最独立的人。他曾经属于我们这个时代,但他最终抛弃了这个时代,跳出了红尘。”

二十篇文章惊天下,一轮圆月照天心。

作为中国新文化运动的先驱,他将西方油画、钢琴和音乐引入中国,并以书法、诗歌、笔记、旋律、精美的石头和良好的表演艺术而闻名。他也是中国戏剧运动的先驱,中国戏剧的奠基人。

他在中国艺术、音乐和戏剧史上开辟了一个新时代,做出了开创性的贡献,培养了许多艺术人才。很多音乐家和艺术家都是他传下来的,比如画家丰子恺,音乐家刘质平。

这样一位全面的艺术家,在经历了荣华富贵之后,毅然皈依佛教,从此立志埋名,不求名利,甘愿隐居,过着禅修悟道的和尚生活。在他二十四年的寂寥灯和古寺钟声中,他认真研读佛经,使失传多年的南山佛教法门重新崛起,被佛教**称为法门第十一祖。

弘毅**佛像

他为世界留下了数不尽的精神财富,他的一生充满了传奇。他是一个典型的极其华丽和沉闷的人物。无论你选择什么道路,都可以达到这个领域的最高水平,这足以令人惊叹,永无止境。他充满奇异变化的人生是一本让人读不透的书。

现代文学家、文献学家夏丏尊在《弘毅先生永怀录》序言中这样概括他的好朋友:

“**的一生,对于翩翩的好公子,对于慷慨激昂的人,对于多才多艺的艺术家,对于严肃的教育家,对于佛家高僧的若戒是否脱俗和严格,以及他临死前爱上的西极,都是好运和好死。它的行为不真实,不可预测,几乎就是所谓的游戏世界。谁为伟大的事业而生?”

这也是当时知识分子对弘毅**李叔同的看法。

时至今日,后人在致敬前辈智慧,感受李叔同先生的禅意和智慧的同时,也佩服**的超然。

李叔同从物质生活上升到精神生活,最终重新进入灵魂生活。也许我们可以找到心灵的旅程,直到它归结为他去世时的“悲伤和快乐”。

为什么不在书中更深入地了解李叔同先生的生平,感受他的禅意呢?

花期刚开始的时候,种花的人都在很远的地方,花园里开满了奇葩,让人觉得芳香扑鼻。被留下的人,会在空的思绪里静静品味一代**留下的飘香,会慢慢回忆起那些从他代种下的花——“永远不会说话的李叔同,永远不会说话的弘毅**。”