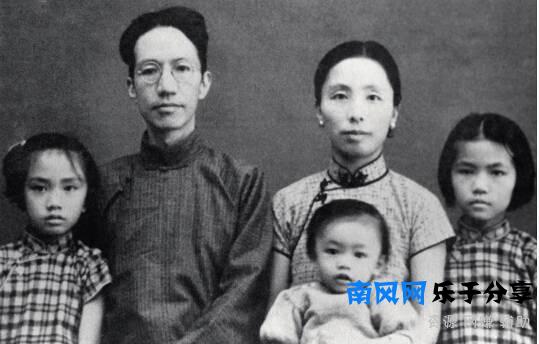

(1939年秋,陈寅恪夫妇与三个女儿在香港合影。来自左、陈寅恪、、(曾子)、陈留秋。图片:环球人物杂志)

客家人长期“在路上”“漂泊”的特殊经历和心态,是解读陈家人的第一个DNA。祖先贫困是陈家的第二个DNA。

陈寅恪在中国历史文化中的声誉无需夸张。恐怕有些读者和作者一样好奇:陈寅恪是怎么做出来的?他自然会关注自己的成长环境、文化基因和学术脉络。

张教授长期从事陈氏家族的文献整理与研究,20年前出版《陈寅恪家史》,2007年修订2.0版。《陈寅恪家史》不仅被改写,还增加了15万字。一卷在手,可以看透陈家二百年。

《家史》积累了渊博的知识,扎实的考证,严谨的写法,力求完美。在百年巨变的图景中,凝聚了陈家的艰辛奋斗史,也凝聚了中国近代史和文化史。它兼具学术价值和文化价值,读者既能满足好奇心,又能满足求知欲。

其中,陈宝桢传比陈传信息量更大,可读性更强,因为前传实质上包含了后传的青壮年。一周内,作者先快速阅读《家族史》,再精读,并试图以“四脉”为框架介绍浅显的读后感受。

热血:“乘风破浪,在中国做一个手拉手的人。”

《家史》之初,陈的祖先被考证为客家人。1062年从江西九江迁到福建上杭,1733年从上杭迁回江西修水。客家人长期“在路上”“漂泊”的特殊经历和心态,是解读陈氏家族的第一个DNA。如果作者单独展开一节,或许更有助于读者解读陈三代人的人生轨迹。

比如《易门陈氏家法》第三十三条,已有数百年的历史,这是一个重视崇文、族内互助的传统,其实在客家人中很常见,或许值得进一步考证。再比如,土家族和客家人之间的矛盾很激烈,甚至有武力和暴力。政府偏袒本地人,客人经常遭受损失。在广东,爆发了长达13年(1854-1867)的“土克战斗”,死伤无数。因此,客家人有组织自卫的传统。

罗祥林在他的经典著作《客家学概论》中得出结论:客家的起源是“五次大迁徙”。从陈先祖迁徙的时间和地点来看,可以归为唐末宋初的第二次大迁徙。问题是,客家先民为了躲避战祸,从江西迁徙到福建上杭、广东梅州,再南下出海到东南亚,但回江西的人较少。

陈氏家族的第二个DNA是祖先贫穷、吝啬。上杭的祖先很辛苦,就是无产者,出路很窄。书中说,他们搬回秀水也是“棚客”。直到1793年,丰珠堂新房建成,“成为陈家彻底摆脱贫困的重要标志”。

父亲的因素是昂贵的,但父亲的原因是太阳的。2013年3月,建于1831年的陈宝珍、陈故居被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位,被列为“近代重要历史遗址和代表性建筑”。

(▲陈寅恪晚年在中山大学读书。图片来源:网络)

封建王朝的家庭婚姻,利益交织,讲究门当户对。《红楼梦》中有许多微妙而复杂的描写。

陈宝珍与太平军英勇作战,结识了两个亲家:一是湖南永顺知府张秀福,14年后儿子三味嫁给张四维;二、江西守备将军xi保田,长女石龄嫁与Xi磁子姚衡。都是陈的丰功伟绩,说明他的才华得到了级别更高的同事的肯定,对提升家庭地位和未来仕途也有潜在的好处。

陈寅恪《家史》尊重史实,坦率地说,陈的成功源于在伊宁地区建立泰乡青年团,抵抗太平军,与太平军对峙数年。

就动机而言,主观上是保卫故土(太平军攻城后军纪懈怠,烧***抢掠如匪),保卫文化(太平军传播外来教义),客观上确实帮助清军削弱和镇压了太平军。之后,陈宝桢和他的兄弟带领团练帮助清军收复伊宁州城,授予候补知县战功,并率领湖南郭健营抵御太平军翼王石达开的强大攻势。

林则徐与虎门毁**当之无愧的民族英雄,几乎镇压了广西农民起义,在旅途中牺牲。农民起义不一定是先进生产力的代表,也不一定都是好的。官军不一定是地主阶级的宠臣。

“兴,百姓苦;死亡,人民受苦。”(张《山羊潼关怀古》)从孟子以民为本的角度来看,谁是皇帝并不重要,更重要的是让百姓过上好日子,使政权能够合法持续。

如果你想研究历史,信息就在历史中。根据作者扎实详实的考证文献,感兴趣的读者会得到自己的需求并进行二次分析,会带来新的收获,会很有趣。比如在中国近代史上赫赫有名的绍兴俞氏家族,在150年前就非常尴尬,远不是什么名门望族。

1882年,30岁的陈接替了18岁的余。岳父余文宝曾在湖南省兴宁、东安两县担任县令,但只是一个小官员。我的弟弟余娶了曾国藩的孙女曾光山,陈、余、曾三人是姻亲结合的,这是后话。

大哥余明珍被困在科学领域,失去了家人。他靠走门帘谋生,甚至需要姐夫陈的帮助才能维持生计,渡过难关。《家史》引,1887年2月,陈上书江宁国父、政使许,直言于明珍和弟弟处于“赴京考试,但路费未发”的窘境,第二年便找“饿得要赶出门”的小舅子在江宁“停止住营”,“希望他的收入有点富裕,这样会使他又穷又累”。

陈实际主持湖南矿务局,并没有避嫌。他给于明珍在行政部安排了职位。甚至在俞离职后,他仍致信总局,坚持“俞的工资按俞明珍发放”,导致与张同典的矛盾和误解加剧。

(本文为《伊宁陈四脉与经学──兼论陈寅恪家世》系列第一节。)