综上所述,印度之所以能用300万平方公里的土地养活14亿人,是上帝对粮食的奖赏,是印度底层人民和印度朝廷努力的结果。

(1)优越的地理环境。

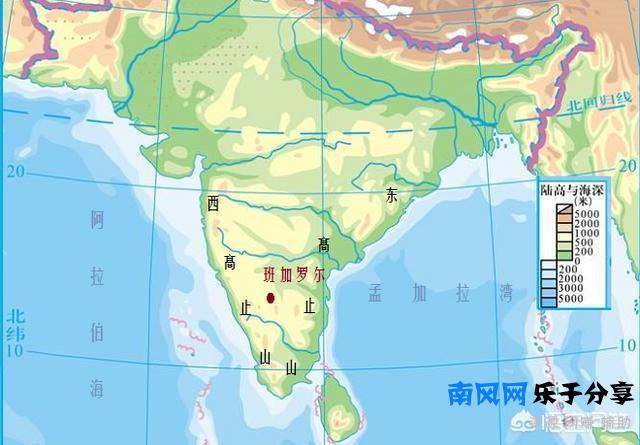

印度的地理位置其实非常优越,全国40%是平原,只有25%是山地,大约三分之一是高原。但是印度的高原和山地都在海拔千米以下,相当适合耕种。在这样的情况下,印度的国土面积虽然没有排在世界前3,但其耕地面积却是世界第一,达到了189.1761万平方公里,其次是美国和中国,但与其人口相近的中国只有123.8013万平方公里,只有印度耕地面积的三分之二。

除了世界上最大的耕地面积,印度的气候也非常适合种植水稻。全国大部分地区位于热带季风气候区,水热条件非常适合水稻生长,很多地方一年可以实现三茬,可以说是上天对粮食的赏赐。

(2)殖民者对印度农业的破坏。

印度本身就是一个传统的农业国家,其中的农林牧渔和家禽养殖解决了印度50%劳动力的就业问题。更何况上世纪90年代,从事农业生产的劳动力占印度人口的70%以上。然而,尽管印度有如此多的劳动力和如此多的好耕地,但印度人曾经很难吃饱。

因为在大英帝国统治时期,印度农业被殖民者疯狂开发。当时印度的土地主要种植棉花、烟草和香料,也就是赚什么钱,种什么。像谷物这样的东西很少种植。即使是世界上耕地最多的印度,也不得不从外国进口粮食。此外,这些经济作物的大部分被英国人拿走了,只给印第安人留下了一点残渣。今年是好年景,粮食价格也不高,大家处理完还能活。一旦遇到灾年,饥荒就会不断出现。

后来到了1947年,英国人离开,给印度挖了一个大坑,让印度人民吃不上饭。在印度的分治中,印度获得了该殖民地77%的土地和82%的人口,也获得了主要的工业基地,但失去了主要的粮食产区和工业原料基地,为印巴冲突埋下了伏笔。不得不说英国人还是很有搅屎棍的天赋。结果,一旦印度独立,吃饭就成了一个大问题,导致印度经济大乱。

(3)印度独立后的农业运动。

为了让印度人民能够吃饭,印度朝廷也尽了最大努力扶持农业。从20世纪50年代到60年代,印度人也开始搞以“土改和**社”为中心的“乡村发展计划”,意图大力推进印度新农村建设。

20世纪60年代,印度出现了一场“绿色革命”,这个**的运行非常可靠,没有大家想象的那么浮夸。所谓“绿色革命”,就是说第一个措施就是加大对农业的投入。毕竟钱可以解决问题,对吧?二是推广高产品种,从而有效增加农产品产量;第三个措施是修建水利设施,以免遇到雨季或旱季,导致水稻出现旱涝灾害。第四个措施是推广农机,毕竟磨刀不误砍柴工;第五个措施是实现集约化种植,也就是一种曾经是一种作物的作物。

(4)印度农业的局限性。

但是印度的农业还是有很大的局限性,关键是资金不够。因为缺钱,农村水利设施相对落后,农民还得靠老天爷吃饭。此外,印度土地分配不均,印度地主占有大片土地,而贫农难以养活自己,不得不成为地主的佃户。

根据印度**在1985年进行的抽样调查,发现1.3%的富农占有约14%的土地,而印度50%的贫农只拥有1%的土地。因此,许多印度农民只为富农工作,他们的工作热情受到很大影响。

虽然在印度**的努力下,印度从1978年开始成为粮食净出口国,从来没有出现过特别严重的饥荒,可以说印度**还是有用心在农业方面做事的。然而,印度人只是刚刚获得足够的食物和衣服,他们仍然严重缺乏营养。根据联合国公布的《2018年世界粮食安全与营养状况》,14.8%的印度人长期营养不良,许多15岁至49岁的印度妇女贫血。

综上所述,70年来,印度人在农业方面付出了巨大努力,摆脱了前宗主国的陷阱,实现了温饱,但距离实现小康社会还有很长的路要走。