“利润”不仅对企业非常重要;对于会计的工作和考试,其重要性不言而喻。今天就和大家聊一聊“利润”。

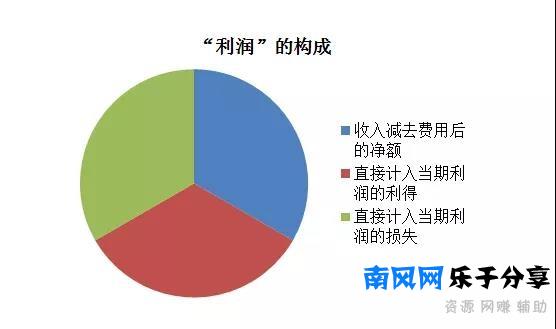

首先要“认识自己,认识自己”。利润的组成部分是什么?

实际上,利润由三部分组成,即“净收入减去费用”、“直接计入当期利润的收益”和“直接计入当期利润的损失”。

“收入减去费用后的净额”很容易理解,就是“收入-费用”的意思。那么,我们应该如何理解“直接计入当期利润的收益”和“直接计入当期利润的损失”呢?

这里的“得”和“失”应满足以下三个条件:

1 .由企业非日常活动形成的;

2所有者权益增加(减少);

3与所有者**资本无关(与利润分配无关)的经济利益的流入(流出)。

有了前面知识的铺垫,就要“攻克”利润计算的“难题”。

有三个步骤。

1.第一步是计算营业利润:

有些公式比较长,需要耐心记住。

营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+其他收入+**收益(-**损失)+净敞口套期保值收益(-净敞口套期保值损失)+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)-信用减值损失-资产减值损失+资产处置收益(-资产处置损失)。

其中,“营业收入”由“主营业务收入”和“其他业务收入”构成;同样,“营业成本”由“主营业务成本”和“其他业务成本”构成。

如果仔细审核的话,R&D费用= R&D开发期间的费用支出+管理费用中包含的自行开发无形资产摊销。

2.第二步是计算利润总额。

利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。

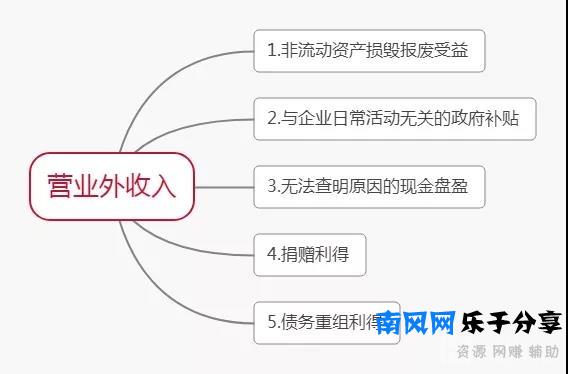

营业收入主要包括:

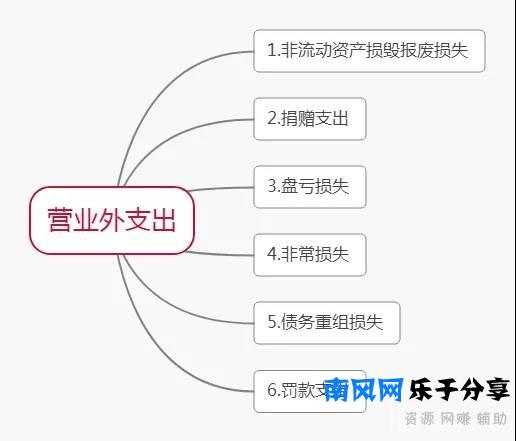

营业费用主要包括:

3.第三步是计算净利润:

净利润=利润总额-所得税费用。

这里将重点分析“所得税费用”。分为两部分,一是“当期所得税”,二是“递延所得税”。

当期所得税等于“应纳税所得额×企业所得税率”。

会计处理是:

借:所得税费用。

贷款:应付税款。

递延所得税分为“递延所得税资产”和“递延所得税负债”。主要原因是会计利润和应纳税所得额(即税法利润)的计算依据不同,需要进行“调整”。

所得税费用=当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收入)。

具体会计处理如下:

借方:递延所得税资产。

贷方:所得税费用。

借:所得税费用。

贷方:递延所得税负债。

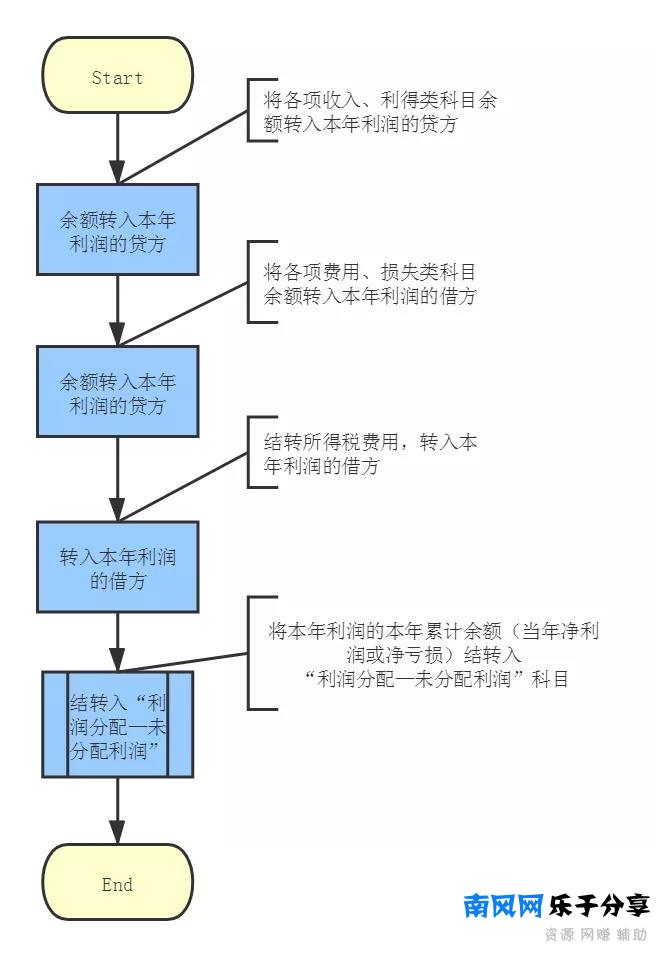

最后介绍了结转利润的方法。这里将重点介绍一下“会计法”。

具体流程如下:

今天的会计知识就到这里。下次见!