古代人经历了修身、齐家、治国、平天下四个阶段的人生。

如果这四项都完善,培养出来的人才能德才兼备,造福社会。

显然,“修身”是古代培养人才的重中之重,不仅是选拔贤德之士的基础,也是造福社会的重要途径。

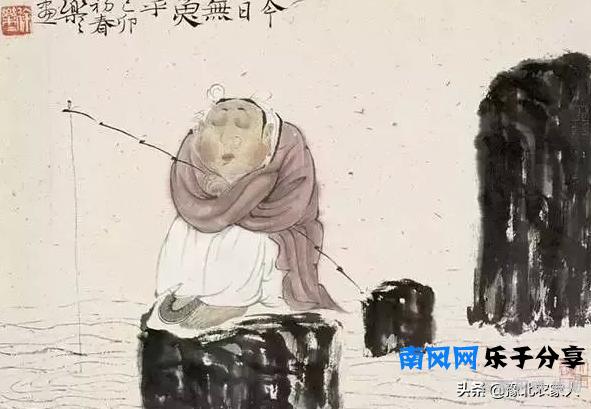

学习是内功;自律需要内外兼修。几千年来,中国人经常说一个非常特殊的词。谨慎独立是自我修养的最高境界。

一个人的时候要小心自己

“慎独”一词出自秦汉时期儒家著作《礼记·中庸》:“君子要慎而不视而不见,恐而不闻。见之不隐,见之不显,所以君子慎独。”

所谓谨慎独立,就是在别人看不到的时候保持谨慎;当别人听不见你说话时,保持清醒。不要认为事情是隐藏的,你可以做到,但要放松对自己的要求。一个人的时候,要严于律己,自尊自爱,把握自己。

谨小慎微,独立自主,不是追求空世界里的独处和独处,而是追求心理和人格上的出类拔萃。不同于外在的功利目的,它追求的是一种内在的精神境界。要达到谨小慎微、独立自主的境界,就要做到“三个一”,即和别人做一样的事,言行一致,心志一致。

最隐秘的东西往往最能体现一个人的品质,而最小的东西最能同时看到一个人的灵魂。归根结底,谨慎和独立在这三件事上其实很贵。

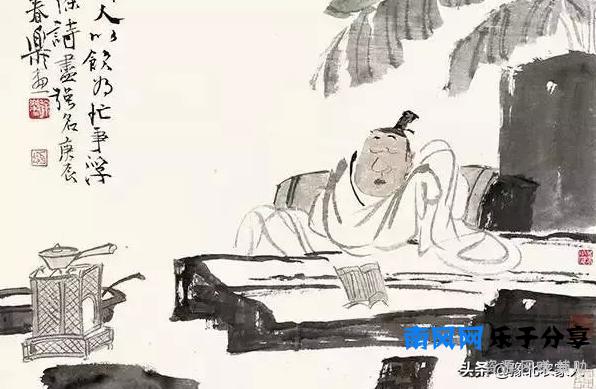

言行一致,全身心投入到行动中。

比如言行,是做人的尊重原则,是谨慎独立的首要要求。《论语说了算》记载:子贡问老师孔子如何才能成为君子,孔子告诉他:“先言而后行。”虽然这是一句简单的话,但孔子用它来揭示做人的关键,而他自己其实就是知行合一、言行一致的最好例子。

儒家以仁政为己任,以道德教育为实现这一理想的重要渠道。道德不仅要用语言来教,还要用榜样来教。作为儒学**,孔子不仅建立了完整的以仁为核心的伦理思想体系,而且整合了社会道德规范。几十年来,他带头树立榜样,积极践行。

如果你不提前说,而是说大话,用你未经证实的理论去教导和说服别人,只会适得其反。正如孔子所说:“巧言令色,但很少付诸实践。”那些说大话,却很少付诸实践的人,大多只会造福他人。

豁达豁达。

心和嘴是一个人说话的两端。实话实说。只有心心相印的人才能被信任。

《后汉书·杨震传》中有这样一个故事:东汉时,杨震赴任途中路过昌邑,昌邑县令王米前来看望,并赠送给他十斤黄金。对此,杨震说:“老朋友认识你,你却不认识老朋友。为什么?”王米听不懂杨震的责备,说:“天很黑,没人知道。”

杨震说:“天知道,天知道,你知道,我知道,什么是无知?”当王米意识到这一点时,她感到羞愧,气哼哼地走了。这就是“杨真四知”,作为历史上的美谈流传下来,杨真由此获得了“四知太守”的绰号。

世界上有太多能说会道、骂人的人。但是,就像杨震一样,即使说了话后没有监督,也很少有人一如既往地遵守自己的话。

俗话说,善待他人,就是一心一意说话。这是给大家的一个警示:嘴里说的话要发自内心,说的话要严格遵守。

坚持、自律和坚持

君子要谨小慎微,独立自主,持之以恒,守节不变,有一颗坚强的心,坚定一致。

《淮南子·说山训》说:“兰生在深谷,非为不服而不香;扬帆江海,不可乘而不浮;君子是正义的,不会因为无知而止步。君子谨小慎微,独如兰生谷,舟与江,无人相合。”

当我们真诚真诚时,我们总是和我们的前辈一样,总是粗心大意,从不粗心大意,那么我们就能达到超然圣洁的独立,并始终如一地达到“谨慎独立”的最高水平。

千百年来,谨小慎微,独立自主,一直被认为是修养最高境界的法则。无论是北宋范仲淹吃粥时的安心,“我都忍不住觉得好,我吃粥已经很久了。后天怎么才能把这粥夺回来?”许衡的《梨无主,吾心有主》或曾国藩的《每日四课》:

谨慎、尊重、仁爱、努力学习,这些都是自律、自律、道德完善的体现。他们一致认为谨慎和独立,不要忘记你的主动性。

不要在里面欺负自己,不要在外面欺负别人,不要欺负上面的天空,谨慎独立。谨慎是对别人的大度,对自己的心安。一个表面上看起来是什么样的人,不可能什么事都跟别人说,所以很少有愧疚、猜忌、顾忌等阴影,内心自然充满了绿色,一步步花开。

来自网络