“格物致知”是什么意思?

物,

犹事也。穷推至事物之理,欲其极处无不到

也。”即“穷究事物道理,致使知性通达至

朱熹的《四书集注》在元朝中叶被官方采

用为科举取士的应试准则,后来明太祖朱元璋

也独尊朱熹学说为《四书》的唯一官方思想权

威,故朱熹学说便成为元明清时代在科举考试

中的官方观点。

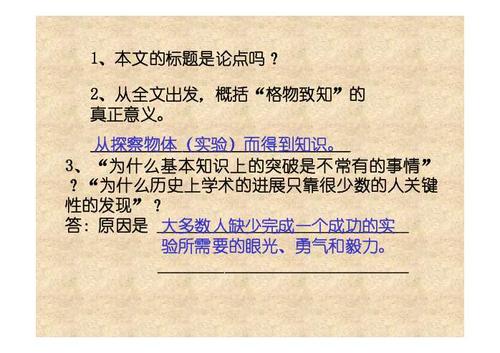

格物致知是什么意思?

[释义]格:推究,推敲;致:获得,取得。 推究事物的原理从而获得知识。

~格物致知~是什么意思,详细点

格物致知是中国古代儒家思想中的一个重要概念,源于《礼记‧大学》八目—格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下—所论述的『欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚』此段。但《大学》文中只有此段提及「格物致知」,却未在其后作出任何解释,也未有任何先秦古籍使用过「格物」与「致知」这两个词汇而可供参照意涵,遂使「格物致知」的真正意义成为儒学思想的难解之谜。

东汉郑玄最早为「格物致知」作出注解,而自从宋儒将《大学》由《礼记》独立出来成为《四书》的一部后,「格物致知」的意义也就逐渐成为后世儒者争论不休的热点议题,以至于今。现在社会上关于「格物致知」的流行诠释是根据南宋朱熹学说的部份观点,认为「格物致知」就是研究事物而获得知识、道理。

格物致知谓研究事物原理而获得知识。为中国古代认识论的重要命题之 一。语出《礼记·大学》:“欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”郑玄注:“格,来也;物犹事也。其知於善深,则来善物;其知於恶深,则来恶物;言事缘人所好来也,此致或为至。”"格物致知":《现代汉语词典》解释为:穷究事物的原理法则而总结为理性知识。"格物致知"一词出自《大学》。格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也。格物致知是儒家的一个十分重要的哲学概念。北宋朱熹认为,"致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。"这是朱子对"格物致知"最概括、精确的表述。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。对于朱熹的的解释,我们的理解是,格物就是即物穷理,凡事都要弄个明白,探个究竟;致知,即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。"格物致知":《现代汉语词典》解释为:穷究事物的原理法则而总结为理性知识。"格物致知"一词出自《大学》。格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也。格物致知是儒家的一个十分重要的哲学概念。北宋朱熹认为,"致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。"这是朱子对"格物致知"最概括、精确的表述。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。对于朱熹的的解释,我们的理解是,格物就是即物穷理,凡事都要弄个明白,探个究竟;致知,即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。

词 目 格物致知

发 音 gé wù zhì zhī

释 义 格:推究;致:求得。穷究事物原理,从而获得知识。

出 处 《礼记·大学》:“致知在格物,物格而后知至。”

示 例 顾彼西洋以~为学问本始,中国非不尔云也,独何以民智之相越乃如此耶?(严复《原强》)

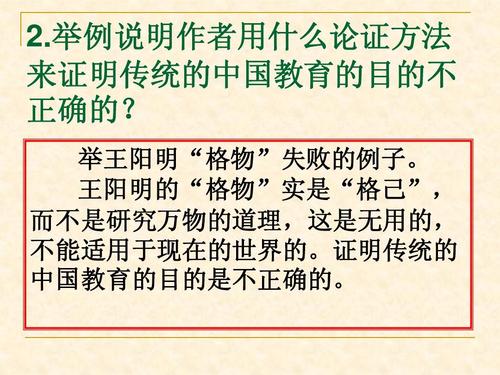

王阳明提出的“格物致知”是什么意思

格物致知 是中国古代儒家思想中的一个重要概念,乃儒家专门研究物理的学科,已失佚,源于《礼记‧大学》八目——格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下——所论述的“欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚”此段。但《大学》文中只有此段提及“格物致知”,却未在其后作出任何解释,也未有任何先秦古籍使用过“格物”与“致知”这两个词汇而可供参照意涵,遂使“格物致知”的真正意义成为儒学思想的难解之谜。《现代汉语词典》2012年发行的第六版将“格物致知”解释为:“推究事物的原理法则而总结为理性知识。”

【王阳明】:端正事业物境,达致自心良知本体。““致知”云者,非若后儒所谓充扩其知识之谓也,致吾心之良知焉耳。良知者,孟子所谓“是非之心,人皆有之”者也。是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。是乃天命之性,吾心之本体,自然良知明觉者也。”“物者,事也,凡意之所发必有其事,意所在之事谓之物。格者,正也,正其不正以归于正之谓也。正其不正者,去恶之谓也。归于正者,为善之谓也。夫是之谓格。”、“心者身之主,意者心之发,知者意之体,物者意之用。如意用于事亲,即事亲之事,格之必尽。夫天理则吾事亲之良知,无私欲之间,而得以致其极。知致则意无所欺,而可诚矣;意诚则心无所放,而可正矣。格物如格君之格,是正其不正以归于正。”、“格物是止至善之功,既知至善,即知格物矣。”““格物”如孟子“大人格君心”之“格”。是去其心之不正,以全其本体之正。但意念所在,即要去其不正,以全其正。即无时无处不是存天理。即是穷理。”“格者,正也;正其不正,以归于正也。”“无善无恶是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”、“随时就事上致其良知,便是格物。”知行合一

通俗的理解是理论与实践相结合,这个理解虽然不能算是错,但是只是对于“知行合一”四个字的浅显的理解了。王阳明认为知与行本就是一体,知就是行,行就是知。比如说看见美女心里欢喜,不是先看见美女,然后才去欢喜的;看到便便偏皱眉头,不是先看到了,再立个皱眉头的想法。再比如讲孝,说一个人知道孝顺父母,一定是他已经做出了孝顺的事情,人们才会这样认为的。就是说,知是内在的行动,行就是外的观念。

朱熹版”格物致知“: 万事万物都有天理存在,我们要努力寻找蕴含于万事万物中的道理,最后摸索总结出天下至理,最终成圣。说白了就是”格物穷理“

王阳明版”格物致知“: 格为正,物为事。这里的事也不是事物的事,而是意之所在,意之所发,也就是心中之事,心中之物。所以王阳明理解的格物就是”格心中之物“。王阳明认为:圣人之道,吾性自足,不假外求。也就是说,我们都有成为圣人的潜质。格物也就是回归自己的内心,把自己的心中种种不正常的思想,欲望,情绪,观念正过来。

简言之,朱熹向外寻求天下的道,王阳明向内向自己的心寻求。

再说个额外的:存天理,去人欲。

这在近代中国应该算是被误解最深的六个字了。

这里的"人欲”并不是指的人的欲望,而是指超出合理 、正当范围的欲望。虽然说这个“合理”与“正当”很难界定。但是却不难判断的。比如说人饿了,一天吃三顿饭绝对百分百的正当,可是一顿吃个三五万的,就不正当了。再比如说,男大当婚,女大当嫁,这个是天经地义的,可是如果你娶一个不算,包了个二奶还觉得不过瘾,再来个小三小四小五啥的,就属于要去的那个“人欲”了。所以宋明理学家们提倡的“存天理,去人欲”是指去掉不合理的欲望,而不是所有人的欲望。

以上为个人浅见,如有不当之处,还请多多包含。