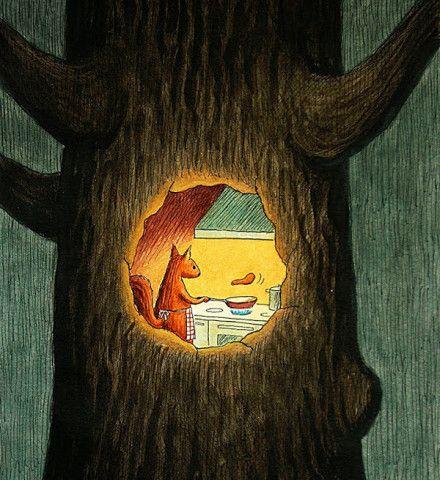

我第一次听到“树洞”这个词是在我很小的时候。那是一篇关于街头艺术家在树洞里画画美化城市环境的报道。那时候是一个不知道愁是什么滋味的年轻人...

从那以后,当我再次听到“树洞”这个词的时候,它就作为一种情感倾诉的载体出现了。比如各大社交媒体上的树洞平台,电影里的剧情等等。

电影《花样年华》的“树洞”情节

不知道有多少人有写日记的习惯。但我感觉,作为互联网原住民,我们早已习惯于在各大社交媒体平台上发布即时的、碎片化的文字,却很少深入思考,认真审视自己的感受和想法。然而,短暂的交谈之后,我们的心灵和头脑中留下了什么?

在信息时代,互联网以光速将信息传递到我们的眼前,不断地攫取我们的注意力,贩卖情感,让原本稀有独特的情感日益廉价。与此同时,我们正遭受着越来越严重的“信息焦虑”。好像不搭上这个信息快车,我们就什么都没有了。但我们一路追着“热点”,却迷失了自己。

在深夜漫无目的的浏览社交平台时,我们什么都不想要,也不敢承认自己一无所有。在这最疲惫的时候,我用尽一天剩下的精力去吸收不属于你的美好。好像忘记了自己的顾虑,仔细审视自己的内心。

终于有一天,我突然想告诉你我的想法。可是我发现自己好像失去了组织语言的能力,迷茫的思绪被切割的乱七八糟。我费了很大的力气整理出来,尽可能简单无负担的表达出来,但是我发现我得仔细考虑发给谁,不给谁看;删改早就失去了最初想要表达的欲望。即使发出去了,很多时候你也收不到预期的反馈。你的小情绪最终会流入信息的海洋,逐渐淹没。

这时,对“树洞”的渴望突然在脑海中闪现...

“树洞”是人们交谈的媒介,就像最初的日记一样(但父母看日记已经成为公开的秘密)。在高度透明的互联网中,私人“树洞”成为了一个非常特殊的存在。有人建立了和网友的群聊,有人打开了小号,大家都在努力让互联网“隐形”,希望利用信息时代信息作为物质文物无法留存的属性,希望自己能留下点什么。

这种对网络的大逃离,让很多人蠢蠢欲动。你会说是逃避,是缺乏面对现实的勇气。然而,现实是怎样的呢?没人能知道。

每一代新的年轻人都被视为破碎的一代,“丧亲文化”和“小运气”逐渐充斥我们的生活。是我们创造了它,还是我们最终找到了它?

对生活,对自己敏感难道不是一种很难长久保持的能力吗?当表达欲望被互联网的信息流稀释后,就所剩无几了。谁会记得当初那个敏感的自己?这难道不是一种悲哀吗?

找到属于自己的树洞,不断审视自己的内心,通过文字、语言等媒介认识自己,可能是很多人羡慕的。在《花样年华》中,梁朝伟饰演的男主角在吴哥窟的一个墙洞里倾诉了自己的感情。没有人知道他说了什么,但这一幕给了无数人奇妙的想象。很多人看到这一幕的时候,肯定有想出去和树洞说话的冲动。

说心里话,什么时候变得这么难了?你要思考热点,表达感同身受,表达别人没有想到的。但是有多少人真正表达过自己的感受呢?可能很多人连自己的感情是什么都不知道。有一个树洞,所以很好。他们可以是我们的影子,知己或者别的什么。