信徒是什么意思?中国常被日本称为“遗民”。可想而知,“遗民”这个词并不是一个好词,那么遗民是什么意思呢?让我们冒昧。边肖会回答你关于遗民(东亚病夫)含义的问题。

信徒是什么意思?

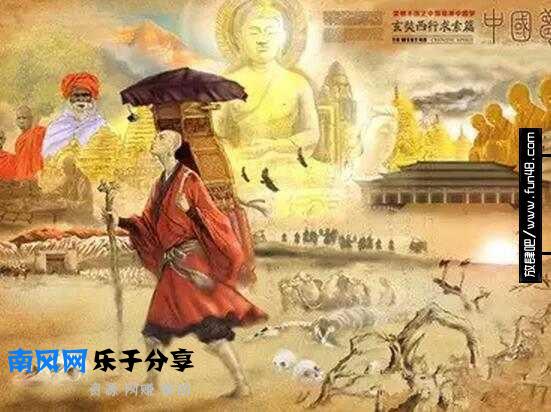

信徒的起源和意义:佛教梵语称中国

唐代日本僧人为什么称大唐为“智南”?因为日本和尚和唐僧(玄奘)读的是同一个梵文佛经。古印度人称中国为“智南”,唐僧也效仿,日本僧侣也效仿。

唐代日本僧人为什么称大唐为“智南”?因为日本和尚和唐僧(玄奘)读的是同一个梵文佛经。古印度人称中国为“智南”,唐僧也效仿,日本僧侣也效仿。

信徒的通俗含义:日本对中国人的蔑称

信徒是指中国人。在日语中,zhina是整个中国寻求占领的意思。甲午战争后,日本开始用志那这个词称呼中国。遗民其实是中国人。日本用遗民称呼中国人,是在嘲讽中国是东亚病夫。因此,智娜从原来的意义和赞美变成了模棱两可的话。

严格意义上的遗民:生活在大陆的志那

遗民的确切定义是指生活在中国智南,也就是现在的中国大陆的黄种人。晚清时期,知识分子用“志那”或“中国”来称呼国家和人民,并没有共识。但“志那”一词还是相当流行的,直到民国成立,中国人自称“志那”的现象才有所减少。

信徒的国家含义:指没有共识的国家和国民

晚清时期,知识分子用“志那”或“中国”来称呼国家和人民,并没有共识。但“志那”一词还是相当流行的,直到民国成立,中国人自称“志那”的现象才有所减少。从1891895年甲午战争到1945年二战结束,在中日关系最糟糕的时期,“遗民”一词包含了日本的自我优越感和对中国人的蔑视。对于“遗民”在气质上的描写,有“好面子有尊严”、“阿q”等;鲁迅对明恩溥《智南人的气质》一书的评论,也是着眼于提升近代中国的国民性。

遗民这个词是怎么来的? 清朝 在大清帝国时期,知识分子通过讨论超越传统族群概念的汉人和满族人来讨论民族和国家定义的民族,“志那”一词是现代汉语。

当时,东亚知识分子讨论的日本与智南的民族关系和理论,是中国与智南在学习亚洲现代性的“日本化”时期互动的极其复杂的历史现象,包括日本革命理论、亚洲主义等。比如梁启超以黄种人与白种人的异同,主张亚洲黄种人合作的必要性;他在日本组织的第一份官方刊物《清议报》有关于遗民、日本人和太西人、知南近况、各国近况、知南哲学、政治小说等栏目。梁启超在《报》第一卷中说明办报的目的:“一是保持智南之议的明确,激发民本之义;二是增加对遗民的了解;第三,沟通智娜和日本的声音,谈谈他们的友谊;第四,发明东亚学术,保存亚洲精华。”;1899年,梁启超以“遗民无国,安有国思”为题,开启了他的文章《论智南的命运》。

1899年出版、明恩溥执笔的《遗民的气质》(色江宝日译题)谈及中国国民性的讨论,引发了鲁迅对这一话题的争论和中国国民性的文化体制改革。

晚清时期,知识分子对于用志那或中国这个词来称呼国家及其名称并没有达成共识。因此,用“知那”这个词来指代涉及中国的现象还是相当流行的。直到民国成立,中国人自称“志那”的现象才得以减少。

日本占领台湾期间 根据《马关条约》(日方称之为《马关条约》或《日清和约》)第五款,日本同意台湾省居民在条约生效后两年内选择自己的国籍。1897年5月8日(“居民决定日”)之前,6456名居民选择离开台湾省,剩下的台湾省人全部成为大日本帝国国民。

行政上,从1895年(明治二十八年)开始,台湾省督府在各种官方文件(如法令、法律、政府令、1896年夏首次发行的台湾省督府报等)中,开始用“原住居民”、“原住居民”或“台湾省民”等字眼来指代原本居住在台湾省的族群。)在户政上,以“中和之”为遗民或中华民国人,与“福”(福建俗称台湾省人)或“广”(广东俗称客家人)和“汉”(其他汉族人)不同。在行政上,为了处理非大日本帝国国民的民工,台湾省巡抚公署于1895年颁布了《遗民登陆条例》,对前往台湾省的清人进行规范。1896年颁布了《清禁工规》,1904年制定了《志纳禁工规》。根据上述规定和规则,到达台湾省的中国劳工必须首先从其劳务承包商那里获得渡航证书,在台湾省着陆后,他们将从警察局换取着陆许可证,然后在返回中国时归还。

日本的帝国政策旨在改造台湾省的固有特征,而台湾省的特征包括志那和台湾省。1902年2月25日,台湾第四任总督儿玉源太郎出席内务委员会说:“统治台湾省的目标是让新领土的人民‘沐浴在帝国的光辉中,成为真正忠诚的人民’,但这里是一个拥有近300万支支那族的地方。可以说,台湾省是有自己特色的台湾省”,并写明“台湾省民族要把自己固有的特色变成能够承担征兵义务的忠诚的人,至少需要50年到100年的时间。”

台湾省经历了被压迫的殖民经历和地缘政治,导致廖等学者宣称台湾省民族已经发展成为一个不同于“遗民”的民族。

中华民国成立后 1912年,宣彤皇帝退位,建立了中华民国。在北洋政府与日本外务省的文件往来中,北洋政府要求使用“中华民国”而不是“志南共和国”的名称,但日本只承诺在中文文本中使用中华民国,而在日文文本中保留“志南共和国”一词。

1914年,孙文自称智南、反科策、智南革命党、智南国民、智南等。34次在给日本首相大提崇信的密函中。

1919年五四运动之际,有中国爱国人士上书政府,要求日本不要使用“志南”或“志南共和国”等字眼,但中国政府未能与日本谈判。然而,著名诗人闻一多曾在1925年的诗《我是中国人》中声称“我是中国人,我是遗民”。1932年,在民国政府的要求下,日本官员改为“中华民国”而不是官方文件中志那的称谓,但民间报纸仍称中国为“志那”。

1941年,《东亚调查会》、日本《朝日新闻》出版的最新志那达官显贵传记、北平志那研究会编纂的《志那正史》、东京泰山书屋出版的《现代志那名词典》和日本外务省情报部编纂的《志那现代名书》的编辑,介绍了当时中国国民党、中共、汪精卫政权、蒙疆联合自治政府的领导人、民主人士和社会名流

第二次世界大战后 1946年,日本在第二次世界大战中投降后,中国作为战胜国派出代表团前往东京。应中国代表团要求,盟军最高司令部政治顾问团对“志那”称谓进行了调查,确认“志那”称谓含有贬义。日本政府接受了中华民国政府的要求,于1946年6月下令日本外务省停止使用“志那”指代中国。根据这一指示,日本外务省在昭和二十一年(1946年)迅速向全国发布了《关于避免使用智娜称呼的事项》(日文:智娜的昵称,避免,避免,避免,避免,避免,12467;12488;12491;306;12473;)从此,“志那”一词从日本政府官方文件、教科书、报刊杂志上彻底消失。

20世纪四五十年代,廖、等台湾民族主义者声称台湾省民族已经发展成为一个不同于“遗民”的民族,这反映了在20世纪20年代台湾省民族运动转型过程中,许多历史结构性因素(包括日本人称呼台湾省岛民为“台湾省人”以分离的“遗民”)导致“遗民”一词被一些台湾民族主义者用来分析台湾省与中国的不同词汇

1949年,民国政府迁都台湾省后,一些台湾民族主义者称蒋中正、蒋经国为“从中国大陆逃到台湾省的遗民”,认为遗民的外国政权是“为攫取而攫取,将台湾省人民的财富集中于遗民,彻底摧毁台湾省为民众服务的精神。”1963年发表在《台湾省青年》上的学者王玉德的文章《论台湾省民族》引用了大宅壮一1960年到台湾省旅行后在《产经新闻》上写的文章,说:“来到台湾省最令人惊讶的是,当地人毫无顾忌地使用“志纳”和“遗民”的词汇,有的甚至使用“清朝的奴隶”一词。...岛民提到的‘大陆人’可能是汉族,但现在已经变成了另类种族。”

当代的 如今,除了石原慎太郎和少数右翼分子之外,除了一些已有的名词(如菜名)之外,日本民间一般不再使用“支那人”和“遗民”这两个词。

但在台湾省,随着互联网的繁荣和中华人民共和国在国际外交和体育比赛中对台湾省身份的压制,一些对中国(大陆)感到厌恶的台湾民族主义者或台湾人开始称中国大陆人为“遗民”,或称台湾省的中国大陆为“台湾分会”(简称“台湾分会”),成为互联网上的常用名词。例如,2009年,以“范”的笔名羞辱台湾。当时主张台独的学者在报纸上批评范是“智纳狂犬”。2011年,在中国游客阿里山发生车祸后,嘉义政府的一名公务员也在他的博客上称中国大陆为中国人。

在香港,随着中国和中国大陆之间冲突的升级,一些香港人开始称之为“信徒”。2012年9月15日,北区一群居民不满内地水货商活动引发的严重事端,发起“收复上水站”行动,称水货商为“遗民”表达不满。

目前,“志那”作为一个地理名词的概念,在不喜欢中共或中国大陆的台港人士中已经非常普遍,以澄清中国民族主义所混淆的概念。

在国际和学术领域(地理学和地质学),印度支那半岛被称为印度的日那半岛(Indo-China半岛)。这个词是从法语音译而来的,意思是印度和中国之间的一个地区,受到两国文化的影响。印度支那半岛只供台湾省官员和中共官员使用。

中国人-关于是否贬低的争论 目前,一些极端狭隘的人认为“智娜”是一个贬义词。然而,大多数人认为将“智娜”视为贬义词是一种误解。他们认为,就像中国在英语中不是一个贬义词一样,zhina只是一个不带“中央帝国”色彩的对中国的客观称呼,或者只是一个轻视程度较低的名称(实际上,它比日本敌人称呼日本人的攻击性要小得多)。

但问题是,有些人认为一个标题在听者耳中是一个贬义词,这就赋予了它相应的情感色彩,即贬义词。例如,许多非裔美国人(即美国黑人)在种族上属于尼格罗种族,但有些人认为称黑人为“黑人”是一种贬义词。英语中,en:Chinaman字面意思是“中国人”,但中国人认为是贬低的意思。或者日本人自称的やまと汉字可以写成“大河”或“日本人”,但在现代汉语中称日本人为“日本人”或“日本人”往往意味着蔑视。自日本学者福泽谕吉提出“出亚入欧”思想,日本赢得中日甲午战争以来。许多日本学者歧视中国,尤其是清朝的落后。相反,我们称中国为“智纳”。嘲笑中国是“东亚病夫”。所以,“知那”从本义、褒义变成了歧义词。从19世纪末到20世纪30年代,它成了中国的贬义词。